バイクのナンバープレートって簡単に破損するものなんでしょうか?

なんと短期間でナンバープレートが2回も割れてしまいました。

ハーレーは振動が大きいから仕方がないと言われれまでそれまでですが、こうも簡単に割れてもらっては困ります。

割れるたびに陸運局での手続きするのは面倒ですからね。

バイクのナンバープレートの再発行のやり方【必要な書類・費用・手順】

そこで、お世話になっているバイク屋さんに相談して『オフロード車用のナンバープレートベース』を使った対策をしてみました。

この対策を施して2年以上経過しますが、ナンバープレートに破損の兆候は見られません。

再現性のある方法なのでナンバープレートの割れなどの破損に悩んでいる方は、ぜひ試してみてください。

では行ってみましょう。

ナンバープレートベースを使った割れ対策

今回はハーレーダビットソン・2009年式ダイナストリートボブを例に取り付けを行います。

特別な工具は必要ありません。

モンキーレンチが2本あれば誰でも取り付け出来ます。

準備するもの

準備するのは下記の3つです。

- ナンバープレートベース

- 屋外用強力両面テープ

- 金属用接着剤

ナンバープレートベース

今回はキジマ社製を使いました。

オフロード車に乗っている方に人気のある商品みたいですね。

過酷な環境下でナンバープレートを保護するために作られた製品だけあって、なかなか厚みがあります。

接着剤類

通常であれば、ナンバープレートベースの取り付けに接着剤類は必要ありません。

詳細は後述しますが、今回は接着剤を使う理由は強度を上げるためだけでなく、安全面を考えてです。

破損対策を講じたナンバープレートの取付け方

取り付けの順番は下記の3ステップです。

- ナンバープレートベースの取り付け

- ナンバープレートを接着剤で張り付ける

- ナンバープレートを取り付ける

ナンバープレートベースの取り付け

ナンバープレートの架台に両面テープを貼って、ナンバープレートベースを取付けていきます。

ボルトだけでも取り付けできますが、テープを貼ってから取り付けたほうが楽ですよ。

ナンバープレートを接着剤で張り付ける

前述しましたが、接着剤を使う理由は強度を上げるだけでなく安全面を考えてです。

そうは言っても、新品のナンバープレートベースに接着剤を塗るのは抵抗がありますよね。

でも、これは絶対にやっておいたほうが良いです。

もし走行中にナンバープレートの一部が割れて道路に落ちたら……

後続車を巻き込んだ重大事故に繋がりかねませんよね。

ベースプレートにナンバープレートを接着してさえいれば、割れても落下する心配が無いんです。

思い切ってやっちゃいましょう

ナンバープレートを取り付ける

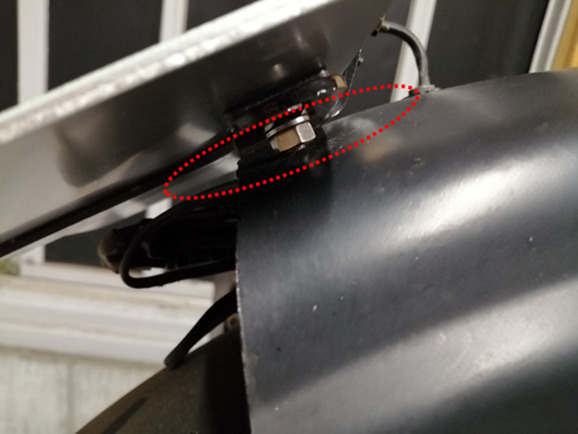

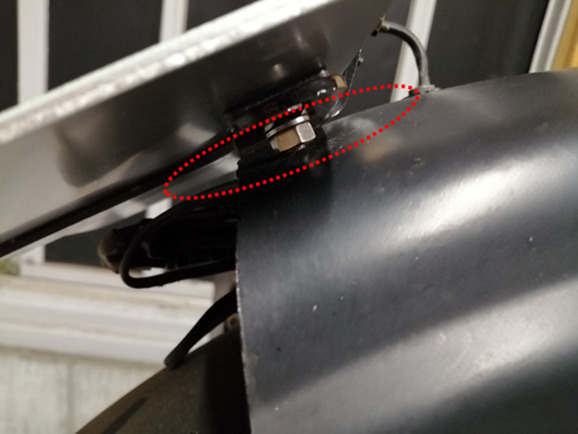

ナンバープレートの亀裂の発生源は、ボルト取り付け部分が多いです。

ボルトの部分に圧力が集中するため割れが発生しやすいと推測します。

そこでナンバープレートにの取り付けボルトに径が大きいワッシャーを挟みました。

大きいサイズのワッシャーで接地面積を大きくして、締め付け圧力を分散するのが狙いです。

- 大ワッシャー 【2枚】

- 小ワッシャー 【4枚】

- スプリングワッシャー 【2枚】

- ナット 【2個】

- ボルト(付属品でOK) 【2本】

どれもホームセンター手に入ります。

ナンバープレートの架台に、組み立てたナンバープレート一式を取り付ければ完成です。

ボルトが長さに注意

ナンバープレートベースにはボルトが2本付属してきます。

このボルトがちょっと長いのでバイクによっては使えません。

筆者のバイクはボルトがフェンダーに干渉してしまいました。

近所のホームセンターで短いボルトを買ってきました。

再現性の高いナンバープレートの破損対策

この対策を施して2年以上経過しますが、ナンバープレートに破損の兆候は見られません。

やはりバイク屋さんのアドバイスは的確でした。

再現性のある方法なのでナンバープレートの割れなどの破損に悩んでいる方は、ぜひ真似してみてください。

今回の記事は以上になります。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

本記事の内容はあくまで専門家では無い人物の作業の紹介となります。そのため、あらゆる人が作業を成功させるのを保証するものではありません。よって当ブログ管理人は作業の結果の安全性を一切保証出来ません。作業により物的損害や障害、死亡の可能性があります。この作業上において発生した物的損害や障害、死亡については当ブログ管理人では一切の責任を負いかねます。すべての作業におけるリスクは、作業を行うご本人に負っていただくことになりますので、充分にご注意ください。

コメント